Sikap Canggung Indonesia terhadap Isu Uighur

Sikap Canggung Indonesia terhadap Isu Uighur

A

A

A

Algooth Putranto

Pengajar pada Universitas Bina Sarana Informatika

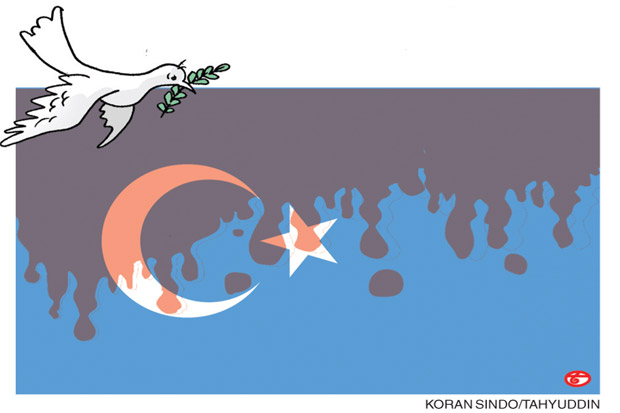

ISU etnis Uighur menghangat menjelang akhir 2019 ketika dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dituding media internasional asal Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ) telah dibayar negara China agar tidak mengkritik kondisi muslim minoritas tersebut.

Menariknya, laporan WSJ muncul tak terlalu lama setelah dokumen bertajuk "The China Cables" diungkap Konsorsium Jurnalis Investigasi Global (ICIJ), sebuah konsorsium jurnalis lintas negara yang beranggotakan 249 jurnalis dari lebih 90 negara pada 24 November 2019.

Bagi yang kurang akrab dengan ICIJ mungkin akan mudah mengingat ketika mendengar tentang pengungkapan Dokumen Panama atau Panama Paper yang diluncurkan secara bertahap pada 2015 dan 2016. Data Panama Paper berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama, berisi informasi tentang perusahaan cangkang, perserikatan, yayasan, dan dana dari lebih 200 negara, yang diinvestasikan di 21 negara atau wilayah bebas pajak lainnya, mulai Hong Kong, Virgin Islands, Inggris, hingga ke Nevada di Amerika.

Heboh? Jelas! Dari Indonesia, tercatat ratusan nama pemegang saham, belasan perusahaan, puluhan perusahaan cangkang, nama-nama pihak terkait dengan politisi dan partai politik. Beberapa nama termasuk dalam kategori yang melakukan penghindaran pajak.

Kembali soal "The China Cables" disebut ICIJ berasal dari jejaring eksil Uighur. Keaslian dokumen tersebut diuji oleh beberapa pakar, termasuk James Mulvenon, Wakil Presiden Defense Group Inc; Adrian Zenz, peneliti senior China di Victims of Communism Memorial Foundation di Washington, dan beberapa sumber intelijen yang tidak dapat diidentifikasi.

Dalam dokumen yang diungkap terdapat tanda tangan Zhu Hailun, kepala Komisi Politik dan Hukum Xinjiang yang dibenarkan oleh dua sumber ICIJ. Pendek kata, dokumen "The China Cables" diklaim ICIJ telah diuji secara berlapis.

Imbas bocornya dokumen ini membuat DPR Amerika Serikat pada 3 Desember 2019 mengesahkan UU Penanganan Uighur. Regulasi tersebut terfokus pada laporan penahanan massal jutaan warga Uighur dan mengusulkan pihak yang dianggap bertanggung jawab. China jelas meradang karena urusan domestiknya disinggung. Hanya enam hari kemudian, 10 Desember 2019, diluncurkan film dokumenter The Black Hand-ETIM and Terrorism in Xinjiang yang diproduksi saluran CGTN yang dikelola pemerintah.

The Black Hand yang berdurasi kurang dari setengah jam itu memaparkan beberapa serangan mematikan yang dilakukan kelompok separatis Gerakan Islamis Turkistan Timur (ETIM) di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang dan hubungannya dengan kelompok teroris internasional, seperti Al Qaeda dan ISIS.

Dokumenter ini menampilkan sejumlah serangan mematikan seperti bom mobil 2013 di Alun-alun Tiananmen, Beijing, di mana para militan menubrukkan SUV di tengah kerumunan wisatawan dan menewaskan sejumlah orang. Selain itu, ditampilkan pula serangan teroris di Stasiun Kereta Kunming di Provinsi Yunnan pada 2014.

Menurut film tersebut, ETIM adalah bagian Pan-Turkisme dan Pan-Islamisme, yang diperkenalkan di Xinjiang pada akhir abad 19. Kelompok separatis disebut ingin mendirikan negara merdeka, disebut Turkistan Timur, untuk memisahkan Xinjiang dari China.

Jejak Megawati

Lalu apa sikap Indonesia terhadap isu Uighur? Penulis melihatnya sebagai sikap yang canggung jika dibandingkan ketika menanggapi isu etnis Rohingya di Myanmar. Lihat saja bagaimana Jusuf Kalla (JK) saat masih menjabat wakil presiden pada akhir tahun lalu menunjukkan sikap prihatin pada nasib etnis Uighur sekaligus khawatir karena adanya ancaman terorisme secara langsung dari aktivitas di wilayah itu.

JK tidak sembarangan bicara soal terorisme dari Uighur karena pada 2014 dan di 2016, Densus 88 menangkap sejumlah orang Uighur. Dua di antaranya yang diduga anggota kelompok Santoso bahkan tewas ditembak dalam operasi gabungan TNI-Polri di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Jika kemudian muncul pertanyaan, kenapa Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menitahkan Menlu Retno Marsudi ke China? Bandingkan dengan bagaimana sikap Jokowi pada 2017 ketika terjadi krisis terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine. Saat itu Menlu Retno langsung berkunjung ke Myanmar.

Pertama, jelas kita tidak boleh abai pada sejarah yang ada dalam hubungan antara Indonesia dan China. Maklum, banyak orang lupa, China pada 8 Oktober 2003 telah meneken traktat damai antarnegara (TAC/Treaty of Amity and Cooperation) yang dirumuskan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Bali pada 24 Februari 1976.Hadir dalam penandatanganan TAC dan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran di Nusa Dua, Bali saat itu adalah Presiden Megawati Sukarnoputri dan Perdana Menteri Wen Jiabao.eklarasi tersebut meningkatkan kolaborasi China dan negara-negara ASEAN sejak 1997 dan sekaligus menguraikan perspektif pembangunan di masa depan, menggambarkan kemitraan strategis seperti "nonblok, nonmiliter, dan noneksklusif."

Bagi yang memahami peristiwa 2003 ini akan memahami dan memaklumi mengapa sikap negara-negara ASEAN cenderung adem karena memang sejak awal pembentukan organisasi negara-negara Asia Tenggara didirikan dengan prinsip nonintervensi. Prinsip yang secara jelas mengatur negara anggota untuk tidak ikut campur dalam kondisi rumah tangga negara lainnya. Prinsip yang telah menunjukkan bukti keberhasilan dalam menciptakan kestabilan kawasan.

Kedua, secara strategis sudah jelas China merupakan mitra ekonomi yang penting saat ini. Hitung saja berapa investasi yang dikucurkan Negeri Panda itu bagi Indonesia pada masa Pemerintahan Jokowi yang fokus menggenjot pembangunan infrastruktur dan investasi. Ini belum termasuk posisi China yang vital bagi Indonesia ketika ancaman resesi ada di depan mata. Tidak butuh banyak analisis canggih untuk menjelaskan bahwa kepada China saat ini Indonesia sangat berharap. Mau kritis? Nanti dulu!

Lho, bukannya Amerika banyak menanam investasi di Indonesia? Tak banyak masyarakat umum tahu, investasi Amerika ke Indonesia sejak 2013 termasuk jeblok karena berbagai alasan. Singkat kata, sudah kurang royal, rewel pula!

Pengajar pada Universitas Bina Sarana Informatika

ISU etnis Uighur menghangat menjelang akhir 2019 ketika dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dituding media internasional asal Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ) telah dibayar negara China agar tidak mengkritik kondisi muslim minoritas tersebut.

Menariknya, laporan WSJ muncul tak terlalu lama setelah dokumen bertajuk "The China Cables" diungkap Konsorsium Jurnalis Investigasi Global (ICIJ), sebuah konsorsium jurnalis lintas negara yang beranggotakan 249 jurnalis dari lebih 90 negara pada 24 November 2019.

Bagi yang kurang akrab dengan ICIJ mungkin akan mudah mengingat ketika mendengar tentang pengungkapan Dokumen Panama atau Panama Paper yang diluncurkan secara bertahap pada 2015 dan 2016. Data Panama Paper berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama, berisi informasi tentang perusahaan cangkang, perserikatan, yayasan, dan dana dari lebih 200 negara, yang diinvestasikan di 21 negara atau wilayah bebas pajak lainnya, mulai Hong Kong, Virgin Islands, Inggris, hingga ke Nevada di Amerika.

Heboh? Jelas! Dari Indonesia, tercatat ratusan nama pemegang saham, belasan perusahaan, puluhan perusahaan cangkang, nama-nama pihak terkait dengan politisi dan partai politik. Beberapa nama termasuk dalam kategori yang melakukan penghindaran pajak.

Kembali soal "The China Cables" disebut ICIJ berasal dari jejaring eksil Uighur. Keaslian dokumen tersebut diuji oleh beberapa pakar, termasuk James Mulvenon, Wakil Presiden Defense Group Inc; Adrian Zenz, peneliti senior China di Victims of Communism Memorial Foundation di Washington, dan beberapa sumber intelijen yang tidak dapat diidentifikasi.

Dalam dokumen yang diungkap terdapat tanda tangan Zhu Hailun, kepala Komisi Politik dan Hukum Xinjiang yang dibenarkan oleh dua sumber ICIJ. Pendek kata, dokumen "The China Cables" diklaim ICIJ telah diuji secara berlapis.

Imbas bocornya dokumen ini membuat DPR Amerika Serikat pada 3 Desember 2019 mengesahkan UU Penanganan Uighur. Regulasi tersebut terfokus pada laporan penahanan massal jutaan warga Uighur dan mengusulkan pihak yang dianggap bertanggung jawab. China jelas meradang karena urusan domestiknya disinggung. Hanya enam hari kemudian, 10 Desember 2019, diluncurkan film dokumenter The Black Hand-ETIM and Terrorism in Xinjiang yang diproduksi saluran CGTN yang dikelola pemerintah.

The Black Hand yang berdurasi kurang dari setengah jam itu memaparkan beberapa serangan mematikan yang dilakukan kelompok separatis Gerakan Islamis Turkistan Timur (ETIM) di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang dan hubungannya dengan kelompok teroris internasional, seperti Al Qaeda dan ISIS.

Dokumenter ini menampilkan sejumlah serangan mematikan seperti bom mobil 2013 di Alun-alun Tiananmen, Beijing, di mana para militan menubrukkan SUV di tengah kerumunan wisatawan dan menewaskan sejumlah orang. Selain itu, ditampilkan pula serangan teroris di Stasiun Kereta Kunming di Provinsi Yunnan pada 2014.

Menurut film tersebut, ETIM adalah bagian Pan-Turkisme dan Pan-Islamisme, yang diperkenalkan di Xinjiang pada akhir abad 19. Kelompok separatis disebut ingin mendirikan negara merdeka, disebut Turkistan Timur, untuk memisahkan Xinjiang dari China.

Jejak Megawati

Lalu apa sikap Indonesia terhadap isu Uighur? Penulis melihatnya sebagai sikap yang canggung jika dibandingkan ketika menanggapi isu etnis Rohingya di Myanmar. Lihat saja bagaimana Jusuf Kalla (JK) saat masih menjabat wakil presiden pada akhir tahun lalu menunjukkan sikap prihatin pada nasib etnis Uighur sekaligus khawatir karena adanya ancaman terorisme secara langsung dari aktivitas di wilayah itu.

JK tidak sembarangan bicara soal terorisme dari Uighur karena pada 2014 dan di 2016, Densus 88 menangkap sejumlah orang Uighur. Dua di antaranya yang diduga anggota kelompok Santoso bahkan tewas ditembak dalam operasi gabungan TNI-Polri di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Jika kemudian muncul pertanyaan, kenapa Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menitahkan Menlu Retno Marsudi ke China? Bandingkan dengan bagaimana sikap Jokowi pada 2017 ketika terjadi krisis terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine. Saat itu Menlu Retno langsung berkunjung ke Myanmar.

Pertama, jelas kita tidak boleh abai pada sejarah yang ada dalam hubungan antara Indonesia dan China. Maklum, banyak orang lupa, China pada 8 Oktober 2003 telah meneken traktat damai antarnegara (TAC/Treaty of Amity and Cooperation) yang dirumuskan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Bali pada 24 Februari 1976.Hadir dalam penandatanganan TAC dan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran di Nusa Dua, Bali saat itu adalah Presiden Megawati Sukarnoputri dan Perdana Menteri Wen Jiabao.eklarasi tersebut meningkatkan kolaborasi China dan negara-negara ASEAN sejak 1997 dan sekaligus menguraikan perspektif pembangunan di masa depan, menggambarkan kemitraan strategis seperti "nonblok, nonmiliter, dan noneksklusif."

Bagi yang memahami peristiwa 2003 ini akan memahami dan memaklumi mengapa sikap negara-negara ASEAN cenderung adem karena memang sejak awal pembentukan organisasi negara-negara Asia Tenggara didirikan dengan prinsip nonintervensi. Prinsip yang secara jelas mengatur negara anggota untuk tidak ikut campur dalam kondisi rumah tangga negara lainnya. Prinsip yang telah menunjukkan bukti keberhasilan dalam menciptakan kestabilan kawasan.

Kedua, secara strategis sudah jelas China merupakan mitra ekonomi yang penting saat ini. Hitung saja berapa investasi yang dikucurkan Negeri Panda itu bagi Indonesia pada masa Pemerintahan Jokowi yang fokus menggenjot pembangunan infrastruktur dan investasi. Ini belum termasuk posisi China yang vital bagi Indonesia ketika ancaman resesi ada di depan mata. Tidak butuh banyak analisis canggih untuk menjelaskan bahwa kepada China saat ini Indonesia sangat berharap. Mau kritis? Nanti dulu!

Lho, bukannya Amerika banyak menanam investasi di Indonesia? Tak banyak masyarakat umum tahu, investasi Amerika ke Indonesia sejak 2013 termasuk jeblok karena berbagai alasan. Singkat kata, sudah kurang royal, rewel pula!

(thm)