LGBT Rights dan Propaganda Homoseksualisme

LGBT Rights dan Propaganda Homoseksualisme

A

A

A

MUHAMMAD TAKDIR

Analis Skenario Kebijakan, Berdiam di Jenewa, Swiss

ISU LGBT rights sesungguhnya kini telah berkembang sebagai “new frontier in diplomatic relations“ dalam hubungan antarnegara.

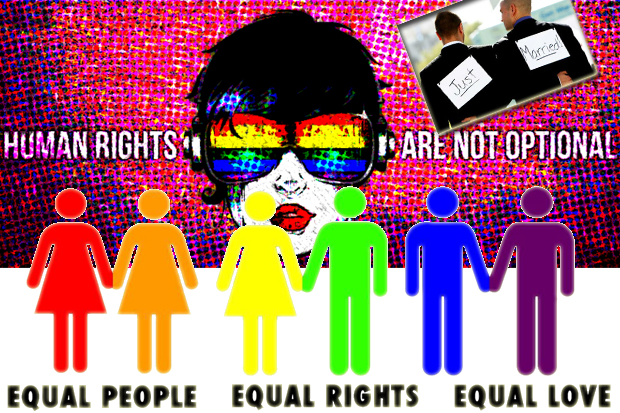

Pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hilarry Clinton di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, 2011 menjadi doktrin awal “gay rights are human rights and human rights are gay rights“. Sebagai doktrin, cara pandang itu kemudian secara prinsipil perlahan mulai memengaruhi penerapan “conditional use of foreign aid“, termasuk jalan menuju kodifikasi LGBT rights ke dalam instrumen ataupun legislasi hak-hak asasi manusia.

Doktrin HAM yang ditelan bulat-bulat di banyak negara menjadi seperti sianida yang mematikan perdebatan moral LGBT. Isu ini dipotret bukan lagi sebagai sebuah fenomena moralitas yang acceptable atau unacceptable. Para proponen LGBT berhasil mengeluarkannya dari perdebatan moralitas dan menggiringnya ke arah wacana isu kesehatan maupun HAM. Argumentasi paling fundamental yang disampaikan Hillary Clinton di Dewan HAM PBB Jenewa adalah hak-hak LGBT dengan hak-hak manusia lainnya tidak dapat dipisahkan; “gay rights and human rights are one and the same".

WHO misalnya pada 2013 untuk pertama kalinya menerbitkan laporan yang mengangkat isu kesehatan LGBT. Nada laporan itu bisa disebut positif karena lebih menyoroti eksistensi kaum LGBT dari sisi kerentanannya terhadap penyakit. Dengan judul laporan “Improving the Health and Well- Being of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons“, kaum LGBT memperoleh pengakuan terbuka sebagai salah satu segmen demografis yang memerlukan perhatian global.

Dampak pergeseran itu membuat pertarungan geopolitik terbesar sejak perang dingin usai, ternyata bukan perlombaan senjata nuklir atau kekuatan militer, melainkan sesuatu yang unik dan tidak biasa yaitu hak-hak LGBT. Kita menyaksikan dengan kesadaran penuh bagaimana AS dan Uni Eropa sudah menggelindingkan advokasi internasional untuk hak-hak LGBT yang disandingkan dengan HAM.

Pada saat bersamaan, Rusia yang muncul dengan legislasi terbaru anti-gay justru mencoba merekonstruksi ideologi antidote homoseksualisme yang pasti bertujuan membentengi negara-negara satelitnya di sepanjang Eropa Timur dan Selatan, Kaukasia, dan Asia Tengah dari asosiasinya yang lebih kental dengan Uni Eropa.

Ketika Indonesia berdiri di pusaran pertarungan LGBT rights versus nilai-nilai tradisional dan keagamaan, kita harus mampu memisahkan kepentingan dan concern kita terhadap LGBT rights sebagai konsep dan LGBT sebagai entitas satu komunitas. Sebagai konsep, LGBT rights mencederai kukuhnya keyakinan yang menolak hak-hak itu, baik karena motivasi agama, moral beliefs, homophobia, transphobia, atau alasan-alasan lain yang tentunya juga muncul sebagai exercise hak-hak serupa yang dijamin HAM.

Bagian ini yang mesti dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah jika tidak ingin legitimasi LGBT menjadi sebuah blunder politik dengan ongkos sosial yang sangat tinggi dan berat. Sebagai entitas maupun komunitas, LGBT tidak berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang memiliki hak-hak berinteraksi satu sama lain yang dijamin oleh undang-undang.

Serupa dengan kelompok demografis lainnya seperti kaum muda, kaum renta, disable, dan lain-lain, LGBT memiliki eksistensi yang tunduk pada postulat hukum bersama. Penerimaan masyarakat terhadap LGBT sebagai entitas harus diletakkan dalam harmoni kepentingan dan tatanan yang berlaku dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Kita tentu tidak ingin sikap publik dan pemerintah terhadap legislasi yang mendukung LGBT rights sebagai konsep mengubah Indonesia menjadi semakin liberal.

Penerimaan konsep same sex civil unions atau perkawinan sesama jenis adalah praktik yang keliru dan tidak dapat dibenarkan atas nama keyakinan apa pun di Indonesia. Mereka boleh melakukannya di Eropa, Argentina, Brasil, Meksiko, Uruguay, Chili, dan Ekuador atau beberapa negara bagian di AS. Namun, bagi masyarakat umum di Indonesia yang homophobic, penolakan LGBT rights sebagai konsep didasari oleh keyakinan bahwa “homosexuality can never be justified“.

Meski demikian, kita juga bukan negara yang harus berlomba menerbitkan legislasi anti-gay untuk alasan politik. Karena, LGBT sebagai entitas tentunya berhak menikmati eksistensinya tidak lebih dan tidak kurang sebagai makhluk hidup yang memiliki persoalan orientasi seksual yang harus dibantu untuk disembuhkan guna menjadi bagian utuh dari masyarakat yang normal. Sampai di sini, kita harus mengoreksi doktrin radikal Clinton, “human rights are gay rights“ atau sebaliknya.

Sebagai konsep, LGBT rights lebih banyak digunakan sebagai propaganda orientasi seksual yang menyimpang. Padahal, konsep human rights sendiri tidak pernah dimaksudkan untuk dipersempit sebagai LGBT rights.

LGBT adalah perilaku menyimpang yang dilakukan manusia yang inheren memperoleh hak-hak mendasar untuk hidup. Konsep kebebasan LGBT yang menyimpang itu yang hendak kita koreksi. Karena itu, propaganda homoseksualisme tidak boleh mematikan nalar kita.

Analis Skenario Kebijakan, Berdiam di Jenewa, Swiss

ISU LGBT rights sesungguhnya kini telah berkembang sebagai “new frontier in diplomatic relations“ dalam hubungan antarnegara.

Pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hilarry Clinton di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, 2011 menjadi doktrin awal “gay rights are human rights and human rights are gay rights“. Sebagai doktrin, cara pandang itu kemudian secara prinsipil perlahan mulai memengaruhi penerapan “conditional use of foreign aid“, termasuk jalan menuju kodifikasi LGBT rights ke dalam instrumen ataupun legislasi hak-hak asasi manusia.

Doktrin HAM yang ditelan bulat-bulat di banyak negara menjadi seperti sianida yang mematikan perdebatan moral LGBT. Isu ini dipotret bukan lagi sebagai sebuah fenomena moralitas yang acceptable atau unacceptable. Para proponen LGBT berhasil mengeluarkannya dari perdebatan moralitas dan menggiringnya ke arah wacana isu kesehatan maupun HAM. Argumentasi paling fundamental yang disampaikan Hillary Clinton di Dewan HAM PBB Jenewa adalah hak-hak LGBT dengan hak-hak manusia lainnya tidak dapat dipisahkan; “gay rights and human rights are one and the same".

WHO misalnya pada 2013 untuk pertama kalinya menerbitkan laporan yang mengangkat isu kesehatan LGBT. Nada laporan itu bisa disebut positif karena lebih menyoroti eksistensi kaum LGBT dari sisi kerentanannya terhadap penyakit. Dengan judul laporan “Improving the Health and Well- Being of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons“, kaum LGBT memperoleh pengakuan terbuka sebagai salah satu segmen demografis yang memerlukan perhatian global.

Dampak pergeseran itu membuat pertarungan geopolitik terbesar sejak perang dingin usai, ternyata bukan perlombaan senjata nuklir atau kekuatan militer, melainkan sesuatu yang unik dan tidak biasa yaitu hak-hak LGBT. Kita menyaksikan dengan kesadaran penuh bagaimana AS dan Uni Eropa sudah menggelindingkan advokasi internasional untuk hak-hak LGBT yang disandingkan dengan HAM.

Pada saat bersamaan, Rusia yang muncul dengan legislasi terbaru anti-gay justru mencoba merekonstruksi ideologi antidote homoseksualisme yang pasti bertujuan membentengi negara-negara satelitnya di sepanjang Eropa Timur dan Selatan, Kaukasia, dan Asia Tengah dari asosiasinya yang lebih kental dengan Uni Eropa.

Ketika Indonesia berdiri di pusaran pertarungan LGBT rights versus nilai-nilai tradisional dan keagamaan, kita harus mampu memisahkan kepentingan dan concern kita terhadap LGBT rights sebagai konsep dan LGBT sebagai entitas satu komunitas. Sebagai konsep, LGBT rights mencederai kukuhnya keyakinan yang menolak hak-hak itu, baik karena motivasi agama, moral beliefs, homophobia, transphobia, atau alasan-alasan lain yang tentunya juga muncul sebagai exercise hak-hak serupa yang dijamin HAM.

Bagian ini yang mesti dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah jika tidak ingin legitimasi LGBT menjadi sebuah blunder politik dengan ongkos sosial yang sangat tinggi dan berat. Sebagai entitas maupun komunitas, LGBT tidak berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang memiliki hak-hak berinteraksi satu sama lain yang dijamin oleh undang-undang.

Serupa dengan kelompok demografis lainnya seperti kaum muda, kaum renta, disable, dan lain-lain, LGBT memiliki eksistensi yang tunduk pada postulat hukum bersama. Penerimaan masyarakat terhadap LGBT sebagai entitas harus diletakkan dalam harmoni kepentingan dan tatanan yang berlaku dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Kita tentu tidak ingin sikap publik dan pemerintah terhadap legislasi yang mendukung LGBT rights sebagai konsep mengubah Indonesia menjadi semakin liberal.

Penerimaan konsep same sex civil unions atau perkawinan sesama jenis adalah praktik yang keliru dan tidak dapat dibenarkan atas nama keyakinan apa pun di Indonesia. Mereka boleh melakukannya di Eropa, Argentina, Brasil, Meksiko, Uruguay, Chili, dan Ekuador atau beberapa negara bagian di AS. Namun, bagi masyarakat umum di Indonesia yang homophobic, penolakan LGBT rights sebagai konsep didasari oleh keyakinan bahwa “homosexuality can never be justified“.

Meski demikian, kita juga bukan negara yang harus berlomba menerbitkan legislasi anti-gay untuk alasan politik. Karena, LGBT sebagai entitas tentunya berhak menikmati eksistensinya tidak lebih dan tidak kurang sebagai makhluk hidup yang memiliki persoalan orientasi seksual yang harus dibantu untuk disembuhkan guna menjadi bagian utuh dari masyarakat yang normal. Sampai di sini, kita harus mengoreksi doktrin radikal Clinton, “human rights are gay rights“ atau sebaliknya.

Sebagai konsep, LGBT rights lebih banyak digunakan sebagai propaganda orientasi seksual yang menyimpang. Padahal, konsep human rights sendiri tidak pernah dimaksudkan untuk dipersempit sebagai LGBT rights.

LGBT adalah perilaku menyimpang yang dilakukan manusia yang inheren memperoleh hak-hak mendasar untuk hidup. Konsep kebebasan LGBT yang menyimpang itu yang hendak kita koreksi. Karena itu, propaganda homoseksualisme tidak boleh mematikan nalar kita.

(hyk)