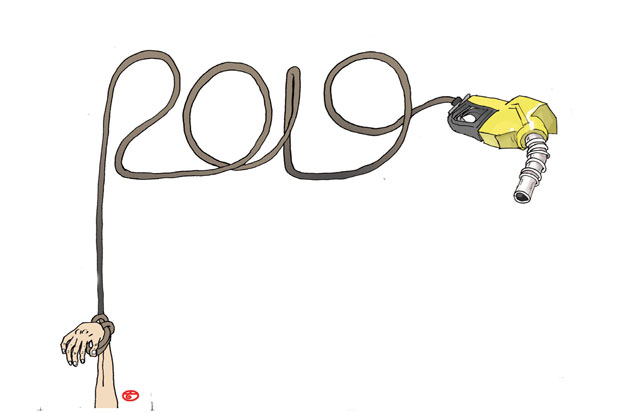

Potret Buram Kebijakan BBM

Potret Buram Kebijakan BBM

A

A

A

Tulus Abadi

Ketua Pengurus Harian YLKI

TAK ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik sampai 2019. Itulah pesan paling gamblang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat Indonesia. Boleh jadi kabar itu disambut gegap-gempita oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Alasan Presiden pun tampak populis dan berpihak pada masyarakat: ingin menjaga daya beli. Tetapi, jika dirunut secara mendalam pernyataan itu merupakan antiklimaks dari kebijakan BBM di era Jokowi. Beberapa catatan berikut ini membuktikan hal itu. Pertama, pada akhirnya Presiden Jokowi tidak ada bedanya dengan presiden-presiden sebelumnya. Ia telah menjadikan sektor energi sebagai sandera politik jangka pendek, yakni pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi tidak ingin elektabilitasnya terjun bebas lantaran menaikkan harga BBM dan tarif listrik di tahun politik ini. Alasan ingin menjaga daya beli masyarakat adalah alasan klise belaka. Benar bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti laju inflasi. Tetapi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pemicu utama inflasi dan mereduksi daya beli adalah lonjakan harga bahan pangan.

Kedua, Presiden Jokowi juga melakukan pembiaran BUMN di bidang energi merugi. Bayangkan saja, asumsi makro harga minyak mentah pada APBN hanya USD48 per barel. Padahal, posisi sekarang minyak mentah sudah mencapai USD63 per barel. Pembiaran ini jelas melanggar undang-undang tentang BUMN yang mengatur bahwa BUMN tidak boleh menjual rugi produknya.

Kalaupun menjual rugi harus dalam konteks penugasan oleh pemerintah dan karena itu pemerintah harus membayar selisihnya, baik berupa subsidi maupun public service obligation (PSO). Lha, ini bergeming, BUMN energi seperti PT PLN dan PT Pertamina jungkir balik menomboki selisih harga minyak itu. Mana tahan?

Ketiga, pemerintah mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Jawa kembali menjual premium. Padahal, seharusnya roadmap distribusi premium adalah untuk di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), bahkan seharusnya untuk area terluar, terdepan, dan tertinggal (T3).

Di Pulau Jawa, ibarat sambil merem pun masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan gampang dan harganya masih terjangkau. Bandingkan dengan area T3, untuk mendapatkan BBM harus menempuh ratusan kilometer, dengan harga mahal pula. Lalu di mana keadilan ekonomi dan sosialnya?

Keempat, kebijakan BBM satu harga juga terbilang lips service. Terbukti harga BBM hanya sampai di SPBU dan atau lembaga penyalur resmi. Itu pun dalam hitungan jam BBM di SPBU dan lembaga penyalur resmi ludes diborong “oknum”. Akhirnya, masyarakat gigit jari, membeli BBM dengan harga normal: mahal! Padahal, sejatinya, masyarakat (di Papua) sendiri tidak menuntut kebijakan satu harga itu harus sama persis dengan di Pulau Jawa.

Mereka ikhlas harga BBM lebih mahal beberapa ribu rupiah dari Pulau Jawa. Bagi mereka, yang penting barangnya ada. Dan, dalam hal ini pemerintah mau menangnya sendiri, mau manis di depan masyarakat, tapi inginnya “gratisan”. Sebab, untuk mewujudkan BBM satu harga di 160 titik, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun dan menjadi beban operator (PT Pertamina). Padahal, Pertamina sudah tergencet harga minyak mentah dunia pula. Alamak.

Kelima, meminjam istilah ekonom Faisal Basri, premium itu “barang busuk”. Terminologi “barang busuk” itu ada benarnya. Sebab premium adalah BBM dengan kualitas rendah, nilai RON-nya hanya 88. Tak ada negara lain di dunia yang masih menggunakan BBM dengan RON 88. Seharusnya, dengan basis Euro2 standard, minimal BBM yang dijual di Indonesia adalah RON 92.

Bahkan standar yang ditetapkan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah Euro 4, alias RON 95. Bandingkan dengan di Malaysia RON terendah BBM-nya sudah mencapai RON 95, sekelas pertamaks turbo. Ciamik nian? Lingkungan bersih dan nirpolusi menjadi pertimbangan utama.

Keenam, mengizinkan beroperasinya SPBU swasta (SPBU “Vivo”) untuk mendistribusikan/menjual BBM bersubsidi. Bahkan, Menteri ESDM menyatakan SPBU Vivo bisa menjual BBM sejenis premium lebih murah karena lebih efisien, daripada Pertamina. Sebuah pernyataan yang absurd dan menggelikan. Sebuah perbandingan yang tak masuk akal.

Dan, pada akhirnya membuktikan hal sebaliknya, bahwa yang tidak efisien adalah pernyataan Menteri ESDM. Sebab, beberapa pekan kemudian SPBU Vivo menjual BBM sejenis premium, harganya lebih mahal dengan premiumnya SPBU Pertamina. Jadi, itu hanyalah marketing gimmick saja. Kok diberikan label lebih efisien. “Ora mutu blas,“ kata orang Jawa.

Kesimpulan

Nyali politik Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi dalam kebijakan BBM hanya berjalan 1,5 tahun saja, sejak kepemimpinannya. Hal itu diwujudkan dengan keberaniannya mencabut subsidi di bidang energi, khususnya premium dan listrik golongan 900 va. Juga menjadikan perubahan harga BBM atas dasar minyak mentah dunia, plus menjadikan premium hanya untuk area terluar, terdepan, dan tertinggal. Setelah itu reformasi mandek, berhenti total, bahkan mengalami kemunduran yang sangat sebagaimana keenam poin tersebut. Semangat reformasi yang ditorehkan luntur, nyaris tak berbekas.

Pernyataan bahwa tak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik hingga 2019 tak ubahnya sebuah bom waktu dan “jebakan Batman” bagi masyarakat. Jika tahun politik telah usai, presiden baru telah terpilih, masyarakat justru akan dieksploitasi dengan kenaikan harga yang sangat tinggi. Sungguh ironis dan bahkan tragis, jika pada akhirnya Presiden Joko Widodo mewariskan sebuah kebijakan yang kontraproduktif baik dari sisi ekonomi, sosial, energi, bahkan lingkungan.

Ketua Pengurus Harian YLKI

TAK ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik sampai 2019. Itulah pesan paling gamblang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat Indonesia. Boleh jadi kabar itu disambut gegap-gempita oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Alasan Presiden pun tampak populis dan berpihak pada masyarakat: ingin menjaga daya beli. Tetapi, jika dirunut secara mendalam pernyataan itu merupakan antiklimaks dari kebijakan BBM di era Jokowi. Beberapa catatan berikut ini membuktikan hal itu. Pertama, pada akhirnya Presiden Jokowi tidak ada bedanya dengan presiden-presiden sebelumnya. Ia telah menjadikan sektor energi sebagai sandera politik jangka pendek, yakni pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi tidak ingin elektabilitasnya terjun bebas lantaran menaikkan harga BBM dan tarif listrik di tahun politik ini. Alasan ingin menjaga daya beli masyarakat adalah alasan klise belaka. Benar bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti laju inflasi. Tetapi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pemicu utama inflasi dan mereduksi daya beli adalah lonjakan harga bahan pangan.

Kedua, Presiden Jokowi juga melakukan pembiaran BUMN di bidang energi merugi. Bayangkan saja, asumsi makro harga minyak mentah pada APBN hanya USD48 per barel. Padahal, posisi sekarang minyak mentah sudah mencapai USD63 per barel. Pembiaran ini jelas melanggar undang-undang tentang BUMN yang mengatur bahwa BUMN tidak boleh menjual rugi produknya.

Kalaupun menjual rugi harus dalam konteks penugasan oleh pemerintah dan karena itu pemerintah harus membayar selisihnya, baik berupa subsidi maupun public service obligation (PSO). Lha, ini bergeming, BUMN energi seperti PT PLN dan PT Pertamina jungkir balik menomboki selisih harga minyak itu. Mana tahan?

Ketiga, pemerintah mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Jawa kembali menjual premium. Padahal, seharusnya roadmap distribusi premium adalah untuk di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), bahkan seharusnya untuk area terluar, terdepan, dan tertinggal (T3).

Di Pulau Jawa, ibarat sambil merem pun masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan gampang dan harganya masih terjangkau. Bandingkan dengan area T3, untuk mendapatkan BBM harus menempuh ratusan kilometer, dengan harga mahal pula. Lalu di mana keadilan ekonomi dan sosialnya?

Keempat, kebijakan BBM satu harga juga terbilang lips service. Terbukti harga BBM hanya sampai di SPBU dan atau lembaga penyalur resmi. Itu pun dalam hitungan jam BBM di SPBU dan lembaga penyalur resmi ludes diborong “oknum”. Akhirnya, masyarakat gigit jari, membeli BBM dengan harga normal: mahal! Padahal, sejatinya, masyarakat (di Papua) sendiri tidak menuntut kebijakan satu harga itu harus sama persis dengan di Pulau Jawa.

Mereka ikhlas harga BBM lebih mahal beberapa ribu rupiah dari Pulau Jawa. Bagi mereka, yang penting barangnya ada. Dan, dalam hal ini pemerintah mau menangnya sendiri, mau manis di depan masyarakat, tapi inginnya “gratisan”. Sebab, untuk mewujudkan BBM satu harga di 160 titik, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun dan menjadi beban operator (PT Pertamina). Padahal, Pertamina sudah tergencet harga minyak mentah dunia pula. Alamak.

Kelima, meminjam istilah ekonom Faisal Basri, premium itu “barang busuk”. Terminologi “barang busuk” itu ada benarnya. Sebab premium adalah BBM dengan kualitas rendah, nilai RON-nya hanya 88. Tak ada negara lain di dunia yang masih menggunakan BBM dengan RON 88. Seharusnya, dengan basis Euro2 standard, minimal BBM yang dijual di Indonesia adalah RON 92.

Bahkan standar yang ditetapkan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah Euro 4, alias RON 95. Bandingkan dengan di Malaysia RON terendah BBM-nya sudah mencapai RON 95, sekelas pertamaks turbo. Ciamik nian? Lingkungan bersih dan nirpolusi menjadi pertimbangan utama.

Keenam, mengizinkan beroperasinya SPBU swasta (SPBU “Vivo”) untuk mendistribusikan/menjual BBM bersubsidi. Bahkan, Menteri ESDM menyatakan SPBU Vivo bisa menjual BBM sejenis premium lebih murah karena lebih efisien, daripada Pertamina. Sebuah pernyataan yang absurd dan menggelikan. Sebuah perbandingan yang tak masuk akal.

Dan, pada akhirnya membuktikan hal sebaliknya, bahwa yang tidak efisien adalah pernyataan Menteri ESDM. Sebab, beberapa pekan kemudian SPBU Vivo menjual BBM sejenis premium, harganya lebih mahal dengan premiumnya SPBU Pertamina. Jadi, itu hanyalah marketing gimmick saja. Kok diberikan label lebih efisien. “Ora mutu blas,“ kata orang Jawa.

Kesimpulan

Nyali politik Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi dalam kebijakan BBM hanya berjalan 1,5 tahun saja, sejak kepemimpinannya. Hal itu diwujudkan dengan keberaniannya mencabut subsidi di bidang energi, khususnya premium dan listrik golongan 900 va. Juga menjadikan perubahan harga BBM atas dasar minyak mentah dunia, plus menjadikan premium hanya untuk area terluar, terdepan, dan tertinggal. Setelah itu reformasi mandek, berhenti total, bahkan mengalami kemunduran yang sangat sebagaimana keenam poin tersebut. Semangat reformasi yang ditorehkan luntur, nyaris tak berbekas.

Pernyataan bahwa tak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik hingga 2019 tak ubahnya sebuah bom waktu dan “jebakan Batman” bagi masyarakat. Jika tahun politik telah usai, presiden baru telah terpilih, masyarakat justru akan dieksploitasi dengan kenaikan harga yang sangat tinggi. Sungguh ironis dan bahkan tragis, jika pada akhirnya Presiden Joko Widodo mewariskan sebuah kebijakan yang kontraproduktif baik dari sisi ekonomi, sosial, energi, bahkan lingkungan.

(thm)