Pilihan Boleh Beda, Kita Tetap Bersaudara

Pilihan Boleh Beda, Kita Tetap Bersaudara

A

A

A

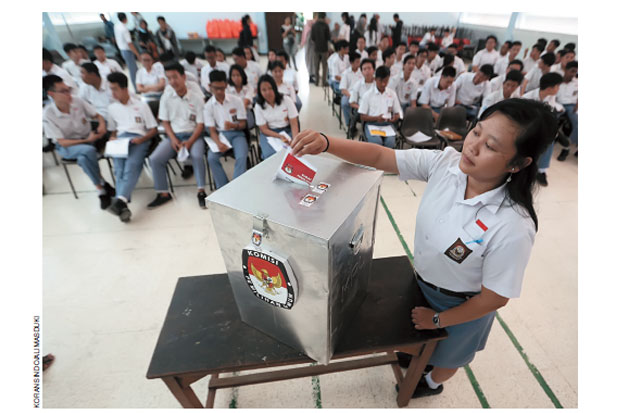

JAKARTA - Pilihan boleh beda, tapi kita tetap bersaudara. Sekilas pesan ini terdengar klise karena selalu muncul dalam setiap kontestasi politik, termasuk pemilihan presiden (pilpres). Tapi, jika melihat dinamika politik saat ini –yang menjurus pada kompetisi pragmatis di antara dua pihak berbeda pilihan politik, maka pesan tersebut perlu didengungkan kembali.

Pragmatisme politik dimaksud semakin mendekati pelaksanaan pilpres yang bakal digelar 17 April 2019 nanti semakin terasa liar. Adalah wajar jika pemilu yang dalam realisme politik berujung pada perebutan kekuasaan selalu diwarnai dengan kerasnya persaingan politik. Tetapi, jangan sampai pertarungan yang muncul menabrak koridor etika dan aturan politik, apalagi hukum. Bukan menjadikan pesta demokrasi ini sebagai arena konflik kekuasaan yang menjatuhkan satu sama lain.

Persoalan tersebut perlu digarisbawahi karena fakta-fakta tersaji saat ini bukan sekadar sebatas saling serang di antara tim sukses atau pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam hal ini Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tapi banyak diwarnai cacimaki dan bahkan saling fitnah melalui informasi hoaks seperti rumor ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Terlepas siapa yang bermain di belakangnya, kondisi tersebut merusak keberadaban demokrasi.

Sejak Era Reformasi, Indonesia sudah melewati empat kali pemilu demokratis. Bahkan negeri ini sudah menahbiskan diri sebagai salah satu negeri demokrasi terbesar di dunia. Semestinya menghadapi Pemilu 2019, semua elemen bangsa mampu mendorong perkembangan kedewasaan berpolitik.

Bukanlah malah membiarkan pragmatisme mengendalikan politik, dan bahkan bersama-sama menjerumuskan demokrasi itu sendiri.

Harapan ini bisa terwujud jika aktor utama politik-capres-capawapres, tim kampanye, partai politik pendukung—berkomitmen bersama-sama menjaga koridor etika dan aturan main politik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, warna persaingan pilpres lebih didominasi adu gagasan dan programsehinggaresonansi yang muncul di massa pendukung adalah rasionalitas, bukan emosionalitas.

Selanjutnya semua pihak menempatkan pemilu sebagai prosedur demokrasi lima tahunan biasa, bukan perebutan kekuasaan yang harus dibela dan diperjuangkan mati-matian dan di sisi lain menggunakan berbagai cara menghabisi lawan. Jika variabel-variabel terwujud, pemilu akan menjadi pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat dan kian meneguhkan persatuan bangsa, bukan penghadirkan perpecahan.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengaku sepakat semua elemen bangsa mengembalikan ajang Pilpres 2019 ini sebagai ajang pendidikan politik yang mencerdaskan dan meneguhkan persatuan. Apalagi, pilpres merupakan agenda yang sangat penting bagi sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Sedangkan kepada masyarakat, Jimly berharap dalam memilih pemimpin harus sesuai dengan hati nurani. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat kinerja dan karakter masing-masing pasangansecara lebih jernih.

"Jadi tugas kita harus mendidik masyarakat untuk berpikiran dengan baik sehingga dapat menghadapi perkembangan keadaan saat ini,” ujar Jimly dalam diskusi media dengan tema “Tinjauan Preferensi Publik dalam Memilih Calon Pemimpin” di Jakarta kemarin.

Pakar hukum tata negara ini melihat, karut-marut yang berkembang belakangan ini muncul karena Pilpres 2019 menghadirkan fenomena baru, yakni pemilihan serentak yang kali pertama dilakukan berbarengan dengan pemilihan legislatifdan peserta pilpres hanya dua pasangan. Kondisi ini akan mudah membelah dan memolarisasi massa pendukung.“Ini fenomena yang harus dipahami. Bisa menimbulkan masalah, tapi kalau kita siap dan menjaga serta tidak bawa perasaan, maka ini akan mematangkan kita," katanya.

Dia lantas mengingatkan, negara merupakan organisasi yang paling besar dan Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia. Menurutnya, jika organisasi meskipun besar, tapi cara berbudaya politiknya masih kampungan, maka dia feodal. “Kita ininegara kita besar sekali, tapi budaya politiknya masih feodal,” ungkapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai permasalahan saat ini terjadi karena elite politik menjadikan pemilu sebagai sesuatu yang seolah-olah menjadi segalanya dan harus menang. ”Padahal sebagai agenda reguler, kontestasi yang menghasilkan menang kalah itu biasa,” tutur Titi kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia menandaskan, bila para elite dan pemilih berpandangan bahwa menang pemilu itu segalanya, maka kontestasi yang kompetitif itu tidak akan pernah tercapai. Pasalnya, mereka menganggap pemilu sebagai pertaruhan martabat, harga diri, dan segalanya. Sebaliknya, pemilu bukan lagi kontestasi natural lima tahunan yang mengedepankan kompetisi yang kompetitif.

“Maka Pemilu 2019 menunjukkan fenomena-fenomena yang tidak kita temui dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Bagaimana penyebaran hoaks bukan hanya terjadi antarkontestan, tapi sudah menyasar ke lembaga penyelenggara pemilu,” paparnya.

Dengan ada latar kondisi tersebut, tak heran jika saat ini diskursus di ruang publik yang dipenuhi dengan ujaran kebencian dan narasi-narasi provokatif . Situasi tersebut diperparah dengan ulah elite yang memperkeruh suasana. Padahal, semestinya mereka menjadi penuntun dan pemandu pemilih, bukan malah menjadi medium provokasi baru.

Kedepankan Adu Gagasan

Sekjen Gerakan Pemuda (GP) Ansor Adung Abdul Rochman dan Ketua Umum PP Pemuda MuhammadiyahSunanto memprihatinkan perdebatan politik yang muncul saat ini minim adu gagasan. Padahal, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi yang cukup tentang visi maupun program, termasuk kritik dari satu pihak terhadap pihak lain.

“Kalau selama ini dari incumbent menawarkan program, yang diharapkan masyarakat dari pihak penantang melakukan kritik dan alternatif. Saya kira itu perdebatannya akan lebih substantif. Sekarang ini isu yang beredar justru tidak substantif,” ujar Adung Abdul Rochman.

Dia mencontohkan isu hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos hingga akhirnya memancing masyarakat menilai KPU tidak fair atau pihak pasangan tertentu melakukan kecurangan. “Saya mengapresiasi respons cepat KPU dan Bawaslu yang langsung mengecek dan menyampaikan itu hoaks, dan polisi langsung memprosesnya,” katanya.

Dia pun berharap agar peserta pemilu baik pasangan capres-cawapres maupun parpol yang berkontestasi pada pemilu mengubah pola pertarungan dengan menyuguhkan perdebatan publik yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

Sunianto sependapat seharusnya masa kampanye ini dimanfaatkan untuk menyampaikan visi-misi dan program capres-cawapres. Dalam pandangannya, pertarungan yang muncul saat ini, terutama di media sosial, sudah kebablasan. “Seharusnya pemilih bisa mencernakarena baru sekarang medsos jadi media utamanya. Pemilih harus cerdas memilih serangan-serangan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

Pihaknya juga menginginkan peran para tokoh agama sebagai penyeimbang yang bisa memberikan informasi yang akurat dan meneduhkan kepada publik. Bukan sebaliknya, masuk di dalam polemik politik yang tidak mendidik. Sunanto optimistis pada Pemilu Serentak ini, KPU bisa menjalankan fungsinya secara profesional. (Abdul Rochim/Mula Akmal)

Pragmatisme politik dimaksud semakin mendekati pelaksanaan pilpres yang bakal digelar 17 April 2019 nanti semakin terasa liar. Adalah wajar jika pemilu yang dalam realisme politik berujung pada perebutan kekuasaan selalu diwarnai dengan kerasnya persaingan politik. Tetapi, jangan sampai pertarungan yang muncul menabrak koridor etika dan aturan politik, apalagi hukum. Bukan menjadikan pesta demokrasi ini sebagai arena konflik kekuasaan yang menjatuhkan satu sama lain.

Persoalan tersebut perlu digarisbawahi karena fakta-fakta tersaji saat ini bukan sekadar sebatas saling serang di antara tim sukses atau pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam hal ini Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tapi banyak diwarnai cacimaki dan bahkan saling fitnah melalui informasi hoaks seperti rumor ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Terlepas siapa yang bermain di belakangnya, kondisi tersebut merusak keberadaban demokrasi.

Sejak Era Reformasi, Indonesia sudah melewati empat kali pemilu demokratis. Bahkan negeri ini sudah menahbiskan diri sebagai salah satu negeri demokrasi terbesar di dunia. Semestinya menghadapi Pemilu 2019, semua elemen bangsa mampu mendorong perkembangan kedewasaan berpolitik.

Bukanlah malah membiarkan pragmatisme mengendalikan politik, dan bahkan bersama-sama menjerumuskan demokrasi itu sendiri.

Harapan ini bisa terwujud jika aktor utama politik-capres-capawapres, tim kampanye, partai politik pendukung—berkomitmen bersama-sama menjaga koridor etika dan aturan main politik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, warna persaingan pilpres lebih didominasi adu gagasan dan programsehinggaresonansi yang muncul di massa pendukung adalah rasionalitas, bukan emosionalitas.

Selanjutnya semua pihak menempatkan pemilu sebagai prosedur demokrasi lima tahunan biasa, bukan perebutan kekuasaan yang harus dibela dan diperjuangkan mati-matian dan di sisi lain menggunakan berbagai cara menghabisi lawan. Jika variabel-variabel terwujud, pemilu akan menjadi pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat dan kian meneguhkan persatuan bangsa, bukan penghadirkan perpecahan.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengaku sepakat semua elemen bangsa mengembalikan ajang Pilpres 2019 ini sebagai ajang pendidikan politik yang mencerdaskan dan meneguhkan persatuan. Apalagi, pilpres merupakan agenda yang sangat penting bagi sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Sedangkan kepada masyarakat, Jimly berharap dalam memilih pemimpin harus sesuai dengan hati nurani. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat kinerja dan karakter masing-masing pasangansecara lebih jernih.

"Jadi tugas kita harus mendidik masyarakat untuk berpikiran dengan baik sehingga dapat menghadapi perkembangan keadaan saat ini,” ujar Jimly dalam diskusi media dengan tema “Tinjauan Preferensi Publik dalam Memilih Calon Pemimpin” di Jakarta kemarin.

Pakar hukum tata negara ini melihat, karut-marut yang berkembang belakangan ini muncul karena Pilpres 2019 menghadirkan fenomena baru, yakni pemilihan serentak yang kali pertama dilakukan berbarengan dengan pemilihan legislatifdan peserta pilpres hanya dua pasangan. Kondisi ini akan mudah membelah dan memolarisasi massa pendukung.“Ini fenomena yang harus dipahami. Bisa menimbulkan masalah, tapi kalau kita siap dan menjaga serta tidak bawa perasaan, maka ini akan mematangkan kita," katanya.

Dia lantas mengingatkan, negara merupakan organisasi yang paling besar dan Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia. Menurutnya, jika organisasi meskipun besar, tapi cara berbudaya politiknya masih kampungan, maka dia feodal. “Kita ininegara kita besar sekali, tapi budaya politiknya masih feodal,” ungkapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai permasalahan saat ini terjadi karena elite politik menjadikan pemilu sebagai sesuatu yang seolah-olah menjadi segalanya dan harus menang. ”Padahal sebagai agenda reguler, kontestasi yang menghasilkan menang kalah itu biasa,” tutur Titi kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia menandaskan, bila para elite dan pemilih berpandangan bahwa menang pemilu itu segalanya, maka kontestasi yang kompetitif itu tidak akan pernah tercapai. Pasalnya, mereka menganggap pemilu sebagai pertaruhan martabat, harga diri, dan segalanya. Sebaliknya, pemilu bukan lagi kontestasi natural lima tahunan yang mengedepankan kompetisi yang kompetitif.

“Maka Pemilu 2019 menunjukkan fenomena-fenomena yang tidak kita temui dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Bagaimana penyebaran hoaks bukan hanya terjadi antarkontestan, tapi sudah menyasar ke lembaga penyelenggara pemilu,” paparnya.

Dengan ada latar kondisi tersebut, tak heran jika saat ini diskursus di ruang publik yang dipenuhi dengan ujaran kebencian dan narasi-narasi provokatif . Situasi tersebut diperparah dengan ulah elite yang memperkeruh suasana. Padahal, semestinya mereka menjadi penuntun dan pemandu pemilih, bukan malah menjadi medium provokasi baru.

Kedepankan Adu Gagasan

Sekjen Gerakan Pemuda (GP) Ansor Adung Abdul Rochman dan Ketua Umum PP Pemuda MuhammadiyahSunanto memprihatinkan perdebatan politik yang muncul saat ini minim adu gagasan. Padahal, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi yang cukup tentang visi maupun program, termasuk kritik dari satu pihak terhadap pihak lain.

“Kalau selama ini dari incumbent menawarkan program, yang diharapkan masyarakat dari pihak penantang melakukan kritik dan alternatif. Saya kira itu perdebatannya akan lebih substantif. Sekarang ini isu yang beredar justru tidak substantif,” ujar Adung Abdul Rochman.

Dia mencontohkan isu hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos hingga akhirnya memancing masyarakat menilai KPU tidak fair atau pihak pasangan tertentu melakukan kecurangan. “Saya mengapresiasi respons cepat KPU dan Bawaslu yang langsung mengecek dan menyampaikan itu hoaks, dan polisi langsung memprosesnya,” katanya.

Dia pun berharap agar peserta pemilu baik pasangan capres-cawapres maupun parpol yang berkontestasi pada pemilu mengubah pola pertarungan dengan menyuguhkan perdebatan publik yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

Sunianto sependapat seharusnya masa kampanye ini dimanfaatkan untuk menyampaikan visi-misi dan program capres-cawapres. Dalam pandangannya, pertarungan yang muncul saat ini, terutama di media sosial, sudah kebablasan. “Seharusnya pemilih bisa mencernakarena baru sekarang medsos jadi media utamanya. Pemilih harus cerdas memilih serangan-serangan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

Pihaknya juga menginginkan peran para tokoh agama sebagai penyeimbang yang bisa memberikan informasi yang akurat dan meneduhkan kepada publik. Bukan sebaliknya, masuk di dalam polemik politik yang tidak mendidik. Sunanto optimistis pada Pemilu Serentak ini, KPU bisa menjalankan fungsinya secara profesional. (Abdul Rochim/Mula Akmal)

(nfl)