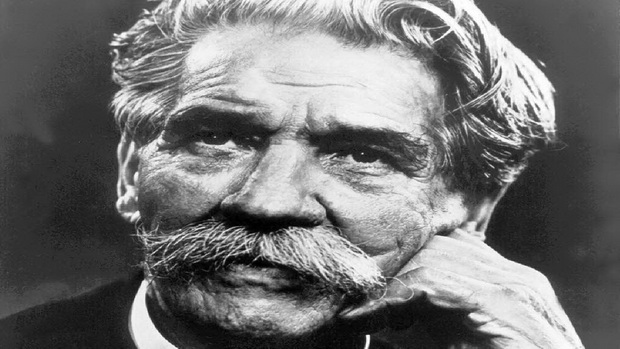

Albert Schweitzer, kasih Kristus yang membuahkan nobel

Albert Schweitzer, kasih Kristus yang membuahkan nobel

A

A

A

Sindonews.com - Sekalipun orang mengecap teologinya liberal, tetapi apa yang dilakukan Albert Schweitzer di Lambarane, Afrika Tengah adalah suatu perbuatan Kristen sejati yang tidak terbantahkan oleh siapa pun. Memang, bagi Albert, teologi itu sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah mewujudkan kasih Kristus tanpa syarat.

Masa Kecil

Albert Schweitzer dilahirkan di Kayserberg, Alsace, sebuah provinsi di Jerman yang kemudian masuk bagian Perancis setelah Perang Dunia Pertama. Albert dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1875 sebagai putera seorang pendeta di Elzas.

Sewaktu kecil, penderitaan melingkupi hidupnya. Penyakit yang datang bertubi-tubi menyerang hari-hari hidupnya. Tahun-tahun pertama hidupnya, membuat kedua orangtuanya merasa cemas. Apalagi setelah dokter keluarganya mengatakan bahwa harapan hidupnya sangat tipis.

Dengan penuh kasih sayang dan doa, mereka merawat Albert dengan baik. Orangtuanya percaya bahwa dalam setiap peristiwa yang pahit sekalipun, Allah pasti mempunyai rencana yang agung. Keyakinan orangtuanya ternyata benar. Anaknya tumbuh walaupun badannya kurus.

Dan akhirnya, Albert bertumbuh menjadi anak yang normal bahkan cerdas. Ternyata sakit penyakit yang dideritanya merupakan sarana Allah melatih fisiknya. Rupanya Bapa merencanakan hamba-Nya ini mempunyai fisik kuat untuk pelayananannya di Afrika.

Di Kayserberg, Albert tumbuh menyaksikan pohon-pohon yang tumbuh dengan lebatnya. Ia sangat menyukai kicauan burung-burung di pagi hari. Apalagi pemandangan hijau di lembah tempat tinggalnya yang ditumbuhi pohon anggur. Semuanya sangat menyenangkannya.

Bagi Albert, desiran angin di daun-daun pohon itu bak nada-nada merdu dari nyanyian alam. Ia juga sangat menyenangi bunyi lonceng gereja dan selalu tergoda bunyi orgel yang membuatnya terpesona. Ia ingin belajar bermain orgel, tetapi gurunya mengatakan bahwa ia tidak berbakat dan perasaan seninya kurang.

Sejak kecil, Albert sangat mencintai binatang. Baginya binatang juga makhluk ciptaan Tuhan yang mesti dihargai dan dilestarikan. Selama studi di sekolah dasar dan sekolah menengah, ia selalu termasuk dalam kelompok murid terbaik, sekalipun ia tak menampakkan suatu keistimewaan tertentu. Walalupun gurunya mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat seni, namun ia tetap menyukai mata pelajaran seni dan sejarah.

Sejak masa kanak-kanak, ia sudah menampakkan sifat yang sangat sederhana dan menjauhkan diri dari segala hal yang berbau kemewahan. Bahkan solidaritasnya terhadap orang miskin begitu dominan dalam hidupnya.

Ia sering kali menolak memakai sepatu kulit ketika pergi sekolah. Bahkan, ia pernah menolak makan sup karena melihat teman-temannya terlalu miskin untuk bisa makan sup sebagai makanan sehari-hari.

Dianggap Gila

Masa muda Albert berbeda dengan masa kanak-kanaknya. Setamat Sekolah Menengah, ia belajar filsafat dan teologi di Universitas Strasbourg. Di sinilah kepandaiannya mulai menonjol, sehingga ia berhasil menyelesaikan studinya dengan meraih gelar doktor di bidang filsafat dan teologi.

Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja sebagai pendeta di Strasbourg. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi profesor di universitas yang terletak di Prancis. Saat itu ia baru berusia 27 tahun.

Selain itu, Albert juga termasuk pemain orgel yang andal dan masyhur. Ia bahkan sering berkeliling ke berbagai tempat untuk mengadakan konser-konser dan juga ceramah-ceramah tentang musik.

Dalam tugasnya sebagai seorang pendeta, ia sering mendapat kritik karena khotbahnya yang pendek. Namun, ia hanya menjawab, “Katakan kepada para pengkritik itu bahwa saya tidak dapat berbicara lebih panjang lagi jika tidak ada lagi yang patut saya katakan. Katakan saja kepada mereka bahwa saya adalah seorang pengkhotbah yang bodoh!”

Albert menjadi seorang seniman yang paling peka terhadap penderitaan manusia. Ia prihatin dengan nasib orang-orang miskin di sekitarnya. Pada suatu musim panas di tahun 1896, ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia rasakan tampaknya sia-sia.

Karena itu, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Dalam pergumulan batinnya, ia merasa bukan apa-apa menyandang gelar doktor, jika penderitaan sesama manusia masih merajarela.

Pada suatu hari, Albert membaca sebuah iklan dalam majalah pekabaran Injil yang meminta perhatian terhadap buruknya kondisi kesehatan masyarakat di suatu daerah terpencil di Afrika. Di daerah tersebut beribu-ribu orang mati karena penyakit tropis seperti malaria, sakit tidur, dan berbagai penyakit yang lain.

Daerah itu kekurangan tenaga dokter dan juru rawat. Saat membaca berita itu, hatinya sangat tergerak dan ia mengambil satu keputusan bulat untuk memberikan tenaga dan hidupnya bagi masyarakat Afrika yang menderita itu.

Saat itu, Albert berusia 31 tahun dan sedang berada di puncak kejayaannya. Daerah Afrika memerlukan tenaga dokter, sedangkan ia adalah doktor di bidang musik, filsafat, dan teologi. Namun, semua itu tak menghalangi dirinya untuk pergi ke Afrika.

Pada 13 Oktober 1905, Albert menulis surat yang ditujukan kepada teman-teman dan keluarganya. Ia memberitahukan bahwa dirinya hendak masuk kuliah fakultas kedokteran. Jika lulus, ia akan berangkat ke benua hitam dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur Theologycal College of St Thomas. Sesudah itu, ia akan menyerahkan diri dan hidupnya sebagai dokter dan membawa kasih Kristus di Lambarene.

Tentu saja, suratnya yang aneh ini mendapat tanggapan keras dari teman-temannya. Mereka menganggap Albert Schweitzer sudah gila, “Mana mungkin seorang Profesor Doktor kembali menjadi mahasiswa?” Penghinaan dan ejekan datang bertubi-tubi. Tapi, apa jawabnya? “Rencana sudah dibuat dan harus dilaksanakan sebab Guruku dan Tuhanku Yesus yang memerintahkannya kepadaku.”

Albert akhirnya kuliah di fakultas kedokteran. Dengan gigih, ia belajar dan pada 17 Desember 1911 ia meninggalkan kamar operasi, tempat ujian terakhir untuk menjadi dokter. Pintu impiannya untuk ke Afrika kini terbuka lebar.

Imannya Disangsikan

Di atas mejanya, Albert kebetulan melihat sebuah majalah misi Paris Missionary Society yang memuat berita pelayanan di Afrika. Selesai membaca majalah itu, Albert langsung menghubungi Alfred Boegner, Ketua Paris Missionary Society. Ia menyatakan keinginannya untuk menjadi sukarelawan Injil ke rimba Afrika. Ia pun akan menanggung semua biaya perjalanan dan keperluannya sendiri.

Namun, mereka menanggapi tawaran Albert secara dingin karena menganggapnya liberal. Bahkan perkumpulan misi itu hendak meneliti kepercayaan dan sikap teologinya. Albert menolaknya dengan halus. Baginya, Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia.

Dia akan berangkat ke Afrika sebagai seorang dokter yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raganya dan bukan sebagai seorang teolog. Ia berpendapat, “Kalau sekedar sebagai teolog, untuk apa ia bersusah payah kuliah kembali ke fakultas kedokteran dan pergi ke Afrika, toh ia sudah cukup menetap di Strasbourg dan menjadi Profesor Doktor teologi di universitas.” Kendala dan cemooh datang silih berganti, tapi ia tak bergeming sebab kontrak seumur hidupnya telah dibuat, apa pun resikonya.

Dalam satu catatan hariannya sebelum berangkat ke Afrika, ia menulis, “Aku telah penuh kegembiraan mengikuti panggilan sebagai pendeta, aku telah banyak berkhotbah dan menjadi guru agama. Aku sudah cukup banyak berkata-kata, sekarang aku ingin mempraktikkan kata itu menjadi perbuatan”, dalam buku “Aku Bertekad Menjadi Seorang Dokter Rimba”.

Ke Lambarene

20 Maret 1913, Albert yang telah bulat tekadnya untuk melayani di Afrika bersama dengan isterinya tercinta berangkat dari Bordeux menuju Lambarene di Afrika Tengah. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Rumah sakit misi dan tempat tinggal yang katanya telah siap, ternyata dalam keadaan parah dan belum selesai.

Namun, ia tak berkecil hati. Ia dibantu isterinya segera membuka balai pengobatan di tempat tinggalnya. Ia betul-betul prihatin dengan penderitaan yang dialami saudara-saudaranya dalam Kristus. Di lembah air mata itulah, ia ingin menyatakan kasih Kristus yang sejati dan menyampaikan kabar Injil keselamatan jasmani dan Rohani.

Ribuan orang berdatangan ke tempat tinggalnya. Namun, mereka berdua tak mengeluh, meski harus bekerja tanpa henti. Di waktu-waktu senggang, ia terpaksa harus bekerja kasar membangun rumah, kandang ayam, dan sebagainya. Mereka melakukan semua itu tanpa mengeluh, bahkan melakukannya dengan penuh rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan melayani di Afrika.

Kehadiran Albert di Afrika membuat orang-orang bersyukur sebab selain penyakit jasmani mereka terobati, iman mereka kepada Yesus bertumbuh oleh pelayanan Albert. Di Afrika, Albert dan isterinya tidak hanya berkutat selama 1-2 tahun saja, tetapi selama berpuluh-puluh tahun. Hasilnya, setelah 41 tahun mengabdi di Afrika dan meninggalkan keramaian dan kesenangan hidup, dunia mengetahui karya sucinya.

Albert Schweitzer, yang menyandang gelar profesor doktor dalam bidang musik, filsafat, teologi dan ilmu kedokteran yang merasul di rimba Afrika, akhirnya mendapat anugerah Nobel Perdamaian tahun 1954. Namun, hadiah itu tidak membuatnya takabur dan menjadi sombong. Dengan hadiah itu, ia lebih meneguhkan pelayanannya di Lambarene dan semua itu dilakukan karena cinta yang luar biasa terhadap Yesus.

Albert Schweitzer yang dicap sebagai liberal itu kini telah tiada. Namun, Sungai Ogowe di Lambarene Afrika Tengah merupakan saksi bisu atas kecintaan Albert dan keluarganya pada Tuhan. Satu hal luar biasa yang patut diteladani darinya adalah sekalipun memiliki kesempatan meraih gelimangan materi, namun ia menampiknya demi cintanya pada sang Kristus.

Sekalipun pakar dalam bidang teologi, dia tidak hanya berkhotbah. Baginya khotbah itu penting, tetapi apa gunanya seseorang berkhotbah tentang kasih Kristus, tapi tidak mewujudkannya?

Barangkali keputusan Albert perlu direnungkan kembali. Siapa tahu di abad yang supra materialistik-kapitalistik ini masih ada orang rela menjadi seperti Albert. Meninggalkan mimbar dan memilih rimba sebagai mimbarnya. Apa pun alasannya, ia telah memberikan yang terbaik bagi Tuhannya; melayani Tuhan tanpa mencari hormat dan keuntungan diri.

“Siapakah yang akan Kauutus?” Itulah pertanyaan yang pernah menggelisahkan Albert di waktu muda saat menghadapi masa depan yang cemerlang. Mungkin kita perlu menyimak kembali pertanyaan itu dan menjawabnya: “Inilah aku, utuslah aku!”

(Sumber: Tokoh-tokoh Kristen Yang Mewarnai Dunia, Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002)

Masa Kecil

Albert Schweitzer dilahirkan di Kayserberg, Alsace, sebuah provinsi di Jerman yang kemudian masuk bagian Perancis setelah Perang Dunia Pertama. Albert dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1875 sebagai putera seorang pendeta di Elzas.

Sewaktu kecil, penderitaan melingkupi hidupnya. Penyakit yang datang bertubi-tubi menyerang hari-hari hidupnya. Tahun-tahun pertama hidupnya, membuat kedua orangtuanya merasa cemas. Apalagi setelah dokter keluarganya mengatakan bahwa harapan hidupnya sangat tipis.

Dengan penuh kasih sayang dan doa, mereka merawat Albert dengan baik. Orangtuanya percaya bahwa dalam setiap peristiwa yang pahit sekalipun, Allah pasti mempunyai rencana yang agung. Keyakinan orangtuanya ternyata benar. Anaknya tumbuh walaupun badannya kurus.

Dan akhirnya, Albert bertumbuh menjadi anak yang normal bahkan cerdas. Ternyata sakit penyakit yang dideritanya merupakan sarana Allah melatih fisiknya. Rupanya Bapa merencanakan hamba-Nya ini mempunyai fisik kuat untuk pelayananannya di Afrika.

Di Kayserberg, Albert tumbuh menyaksikan pohon-pohon yang tumbuh dengan lebatnya. Ia sangat menyukai kicauan burung-burung di pagi hari. Apalagi pemandangan hijau di lembah tempat tinggalnya yang ditumbuhi pohon anggur. Semuanya sangat menyenangkannya.

Bagi Albert, desiran angin di daun-daun pohon itu bak nada-nada merdu dari nyanyian alam. Ia juga sangat menyenangi bunyi lonceng gereja dan selalu tergoda bunyi orgel yang membuatnya terpesona. Ia ingin belajar bermain orgel, tetapi gurunya mengatakan bahwa ia tidak berbakat dan perasaan seninya kurang.

Sejak kecil, Albert sangat mencintai binatang. Baginya binatang juga makhluk ciptaan Tuhan yang mesti dihargai dan dilestarikan. Selama studi di sekolah dasar dan sekolah menengah, ia selalu termasuk dalam kelompok murid terbaik, sekalipun ia tak menampakkan suatu keistimewaan tertentu. Walalupun gurunya mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat seni, namun ia tetap menyukai mata pelajaran seni dan sejarah.

Sejak masa kanak-kanak, ia sudah menampakkan sifat yang sangat sederhana dan menjauhkan diri dari segala hal yang berbau kemewahan. Bahkan solidaritasnya terhadap orang miskin begitu dominan dalam hidupnya.

Ia sering kali menolak memakai sepatu kulit ketika pergi sekolah. Bahkan, ia pernah menolak makan sup karena melihat teman-temannya terlalu miskin untuk bisa makan sup sebagai makanan sehari-hari.

Dianggap Gila

Masa muda Albert berbeda dengan masa kanak-kanaknya. Setamat Sekolah Menengah, ia belajar filsafat dan teologi di Universitas Strasbourg. Di sinilah kepandaiannya mulai menonjol, sehingga ia berhasil menyelesaikan studinya dengan meraih gelar doktor di bidang filsafat dan teologi.

Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja sebagai pendeta di Strasbourg. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi profesor di universitas yang terletak di Prancis. Saat itu ia baru berusia 27 tahun.

Selain itu, Albert juga termasuk pemain orgel yang andal dan masyhur. Ia bahkan sering berkeliling ke berbagai tempat untuk mengadakan konser-konser dan juga ceramah-ceramah tentang musik.

Dalam tugasnya sebagai seorang pendeta, ia sering mendapat kritik karena khotbahnya yang pendek. Namun, ia hanya menjawab, “Katakan kepada para pengkritik itu bahwa saya tidak dapat berbicara lebih panjang lagi jika tidak ada lagi yang patut saya katakan. Katakan saja kepada mereka bahwa saya adalah seorang pengkhotbah yang bodoh!”

Albert menjadi seorang seniman yang paling peka terhadap penderitaan manusia. Ia prihatin dengan nasib orang-orang miskin di sekitarnya. Pada suatu musim panas di tahun 1896, ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia rasakan tampaknya sia-sia.

Karena itu, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Dalam pergumulan batinnya, ia merasa bukan apa-apa menyandang gelar doktor, jika penderitaan sesama manusia masih merajarela.

Pada suatu hari, Albert membaca sebuah iklan dalam majalah pekabaran Injil yang meminta perhatian terhadap buruknya kondisi kesehatan masyarakat di suatu daerah terpencil di Afrika. Di daerah tersebut beribu-ribu orang mati karena penyakit tropis seperti malaria, sakit tidur, dan berbagai penyakit yang lain.

Daerah itu kekurangan tenaga dokter dan juru rawat. Saat membaca berita itu, hatinya sangat tergerak dan ia mengambil satu keputusan bulat untuk memberikan tenaga dan hidupnya bagi masyarakat Afrika yang menderita itu.

Saat itu, Albert berusia 31 tahun dan sedang berada di puncak kejayaannya. Daerah Afrika memerlukan tenaga dokter, sedangkan ia adalah doktor di bidang musik, filsafat, dan teologi. Namun, semua itu tak menghalangi dirinya untuk pergi ke Afrika.

Pada 13 Oktober 1905, Albert menulis surat yang ditujukan kepada teman-teman dan keluarganya. Ia memberitahukan bahwa dirinya hendak masuk kuliah fakultas kedokteran. Jika lulus, ia akan berangkat ke benua hitam dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur Theologycal College of St Thomas. Sesudah itu, ia akan menyerahkan diri dan hidupnya sebagai dokter dan membawa kasih Kristus di Lambarene.

Tentu saja, suratnya yang aneh ini mendapat tanggapan keras dari teman-temannya. Mereka menganggap Albert Schweitzer sudah gila, “Mana mungkin seorang Profesor Doktor kembali menjadi mahasiswa?” Penghinaan dan ejekan datang bertubi-tubi. Tapi, apa jawabnya? “Rencana sudah dibuat dan harus dilaksanakan sebab Guruku dan Tuhanku Yesus yang memerintahkannya kepadaku.”

Albert akhirnya kuliah di fakultas kedokteran. Dengan gigih, ia belajar dan pada 17 Desember 1911 ia meninggalkan kamar operasi, tempat ujian terakhir untuk menjadi dokter. Pintu impiannya untuk ke Afrika kini terbuka lebar.

Imannya Disangsikan

Di atas mejanya, Albert kebetulan melihat sebuah majalah misi Paris Missionary Society yang memuat berita pelayanan di Afrika. Selesai membaca majalah itu, Albert langsung menghubungi Alfred Boegner, Ketua Paris Missionary Society. Ia menyatakan keinginannya untuk menjadi sukarelawan Injil ke rimba Afrika. Ia pun akan menanggung semua biaya perjalanan dan keperluannya sendiri.

Namun, mereka menanggapi tawaran Albert secara dingin karena menganggapnya liberal. Bahkan perkumpulan misi itu hendak meneliti kepercayaan dan sikap teologinya. Albert menolaknya dengan halus. Baginya, Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia.

Dia akan berangkat ke Afrika sebagai seorang dokter yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raganya dan bukan sebagai seorang teolog. Ia berpendapat, “Kalau sekedar sebagai teolog, untuk apa ia bersusah payah kuliah kembali ke fakultas kedokteran dan pergi ke Afrika, toh ia sudah cukup menetap di Strasbourg dan menjadi Profesor Doktor teologi di universitas.” Kendala dan cemooh datang silih berganti, tapi ia tak bergeming sebab kontrak seumur hidupnya telah dibuat, apa pun resikonya.

Dalam satu catatan hariannya sebelum berangkat ke Afrika, ia menulis, “Aku telah penuh kegembiraan mengikuti panggilan sebagai pendeta, aku telah banyak berkhotbah dan menjadi guru agama. Aku sudah cukup banyak berkata-kata, sekarang aku ingin mempraktikkan kata itu menjadi perbuatan”, dalam buku “Aku Bertekad Menjadi Seorang Dokter Rimba”.

Ke Lambarene

20 Maret 1913, Albert yang telah bulat tekadnya untuk melayani di Afrika bersama dengan isterinya tercinta berangkat dari Bordeux menuju Lambarene di Afrika Tengah. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Rumah sakit misi dan tempat tinggal yang katanya telah siap, ternyata dalam keadaan parah dan belum selesai.

Namun, ia tak berkecil hati. Ia dibantu isterinya segera membuka balai pengobatan di tempat tinggalnya. Ia betul-betul prihatin dengan penderitaan yang dialami saudara-saudaranya dalam Kristus. Di lembah air mata itulah, ia ingin menyatakan kasih Kristus yang sejati dan menyampaikan kabar Injil keselamatan jasmani dan Rohani.

Ribuan orang berdatangan ke tempat tinggalnya. Namun, mereka berdua tak mengeluh, meski harus bekerja tanpa henti. Di waktu-waktu senggang, ia terpaksa harus bekerja kasar membangun rumah, kandang ayam, dan sebagainya. Mereka melakukan semua itu tanpa mengeluh, bahkan melakukannya dengan penuh rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan melayani di Afrika.

Kehadiran Albert di Afrika membuat orang-orang bersyukur sebab selain penyakit jasmani mereka terobati, iman mereka kepada Yesus bertumbuh oleh pelayanan Albert. Di Afrika, Albert dan isterinya tidak hanya berkutat selama 1-2 tahun saja, tetapi selama berpuluh-puluh tahun. Hasilnya, setelah 41 tahun mengabdi di Afrika dan meninggalkan keramaian dan kesenangan hidup, dunia mengetahui karya sucinya.

Albert Schweitzer, yang menyandang gelar profesor doktor dalam bidang musik, filsafat, teologi dan ilmu kedokteran yang merasul di rimba Afrika, akhirnya mendapat anugerah Nobel Perdamaian tahun 1954. Namun, hadiah itu tidak membuatnya takabur dan menjadi sombong. Dengan hadiah itu, ia lebih meneguhkan pelayanannya di Lambarene dan semua itu dilakukan karena cinta yang luar biasa terhadap Yesus.

Albert Schweitzer yang dicap sebagai liberal itu kini telah tiada. Namun, Sungai Ogowe di Lambarene Afrika Tengah merupakan saksi bisu atas kecintaan Albert dan keluarganya pada Tuhan. Satu hal luar biasa yang patut diteladani darinya adalah sekalipun memiliki kesempatan meraih gelimangan materi, namun ia menampiknya demi cintanya pada sang Kristus.

Sekalipun pakar dalam bidang teologi, dia tidak hanya berkhotbah. Baginya khotbah itu penting, tetapi apa gunanya seseorang berkhotbah tentang kasih Kristus, tapi tidak mewujudkannya?

Barangkali keputusan Albert perlu direnungkan kembali. Siapa tahu di abad yang supra materialistik-kapitalistik ini masih ada orang rela menjadi seperti Albert. Meninggalkan mimbar dan memilih rimba sebagai mimbarnya. Apa pun alasannya, ia telah memberikan yang terbaik bagi Tuhannya; melayani Tuhan tanpa mencari hormat dan keuntungan diri.

“Siapakah yang akan Kauutus?” Itulah pertanyaan yang pernah menggelisahkan Albert di waktu muda saat menghadapi masa depan yang cemerlang. Mungkin kita perlu menyimak kembali pertanyaan itu dan menjawabnya: “Inilah aku, utuslah aku!”

(Sumber: Tokoh-tokoh Kristen Yang Mewarnai Dunia, Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002)

(kri)