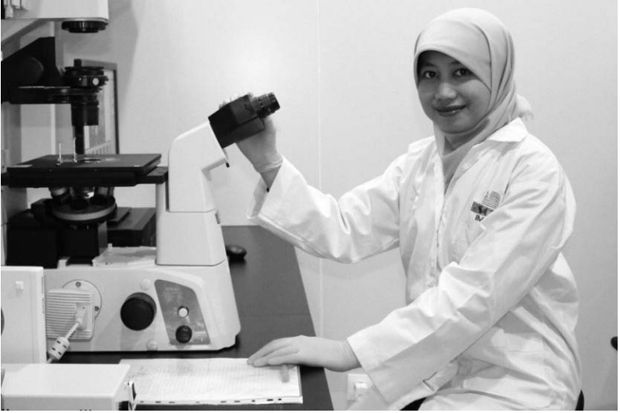

Laboratorium seperti Rumah Pertama bagi Retno Wahyu Nurhayati

Laboratorium seperti Rumah Pertama bagi Retno Wahyu Nurhayati

A

A

A

MUNGKIN bagi sebagian orang, menjadi peneliti merupakan pekerjaan yang membosankan. Tidak heran kalau jumlah peneliti di Indonesia lebih sedikit dibandingkan negara tetangga, yakni hanya di angka 1.071 dari per satu juta populasi.

Kendati begitu, Indonesia tidak kehilangan harapan karena setiap tahun selalu ada yang siap melanjutkan tongkat estafet peneliti berbakat. Salah satu peneliti muda yang sedang naik daun adalah Retno Wahyu Nurhayati. Belum lama ini, Retno baru diganjar penghargaan atas penelitiannya tentang sel punca.

Bagaimana ia melakukan itu? Berikut wawancara KORAN SINDO dengan penerima penghargaan L’ORÉAL–UNESCO For Women in Science National Fellowship Awards 2017 itu di Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

1. Bisa dijelaskan awal ketertarikan Anda menjadi peneliti?

Terus terang keluarga begitu menganggap penting mengenai pendidikan. Rumah kami di Sragen tidak ada televisi. Tetapi tiap minggu, orang tua memberikan anggaran untuk membeli majalah anak-anak, juga buku bekas. Kebetulan pada saat kelas 5 atau 6 SD, salah satu majalah yang saya beli mengangkat tema tentang peneliti. Ada gambar perempuan yang terlihat sedang melakukan pemuliaan tanaman, seperti anggrek, melati, dan sebagainya. Itu sangat membekas di hati.

Untuk mewujudkan cita-cita, saat duduk di bangku SMP dan SMA, saya menyukai pelajaran biologi. Kemudian melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi di IPB. Awalnya saya ingin masuk ke program agronomi, tetapi setelah berdiskusi dengan keluarga, pindah haluan ke teknologi pangan. Namun, belakangan bergeser lagi ke bioteknologi bakteri. Keinginan menjadi peneliti semakin kuat ketika mengerjakan tugas akhir di pusat penelitian LIPI. Hanya, ternyata di sana sedang banyak melakukan penelitian tentang biomedis. Akhirnya saya pun memutuskan untuk fokus di situ.

2. Bisa sedikit diceritakan pengalaman selama belajar di Jepang?

Setelah berinteraksi di LIPI, saya mendapat jalur untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Kebetulan Profesor Masahito Taya dari Osaka University sedang mencari anak didik. Penelitian saya kemudian dipresentasikan dan beliau tertarik. Saya pun mendapatkan beasiswa untuk jenjang pendidikan S-2 dan S-3 di Osaka University.

Ternyata di sana sedang ngetren membahas stem cell atau sel punca. Di sana ada kecenderungan kalau ada isu menarik, semuanya bisa fokus ke situ. Profesor akhirnya mengarahkan saya untuk melakukan penelitian ke stem cell. Akhirnya saya hanya satu tahun mengerjakan penelitian bioteknologi bakteri dan kemudian pindah topik ke arah stem cell.

Saya di teknik kimia maka fokusnya penelitian pada produksi dan pengembangan teknologi stem cell. Perkembangan teknologi ini penting karena untuk donor pun ada batasnya. Misalkan saja berapa maksimal kilogram per berat badan. Padahal kebutuhannya lebih banyak dibandingkan penawaran.

3. Apakah perubahan fokus penelitian itu mengganggu?

Sebenarnya saya lebih cenderung mengikuti flow saja. Waktu diminta mengubah topik atau arah penelitian, saya pikir itu diarahkan Allah. Jadi, saya terlebih dahulu mencobanya. Biasanya berakhir sesuai dengan keinginan dan speed-nya pun cepat. Memang ada tantangannya.

Misalkan saja, Profesor meminta saya untuk belajar sendiri. Orang Jepang juga punya kebiasaan hanya sekali memberi tahu dan mengajari. Setelah itu dilepas, tidak ada yang membantu. Jadi mau sepintar apa pun kalau bukan pembelajar, adaptif dan inovatif, tidak akan jadi apa-apa. Murid jadi tidak gampang menyerah. Jadi semangat saja. Apalagi mereka tidak terlalu mementingkan output, tetapi proses.

Itulah sebabnya laboratorium kayak rumah pertama. Hampir 24 jam di sana. Jam 9 pagi sudah di laboratorium. Baru pulang setelah jam 9-10 malam. Di laboratorium saya bekerja, belajar, dan diskusi. Pada awalnya merasa seperti kerja rodi saja, bahkan hampir setiap pulang selalu menangis. Padahal sebenarnya tujuan mereka baik. Untung saya bisa beradaptasi.

4. Apa output selama belajar di Jepang?

Salah satu output-nya adalah bisa memublikasikan tiga penelitian di jurnal internasional. Itu memang sebuah keharusan jika ingin memperoleh gelar doktor. Tiga penelitian itu, saya yang dominan bekerja. Mulai dari mendesain hingga mengerjakan eksperimen.

Meskipun kerja tim, bebannya lebih banyak ke saya. Untuk ukuran di sana, menghasilkan tiga publikasi selama tiga tahun merupakan prestasi. Banyak calon doktor yang tidak berhasil melakukannya. Akibatnya, harus memperpanjang masa studi. Karena memang menghasilkan satu publikasi itu berat banget.

Beberapa hasil penelitian saya yang dipublikasikan ke jurnal internasional, di antaranya berjudul "Promoted Megakaryocytic Differentiation of K562 Cells through Oxidative Stress Caused by Near Ultraviolet Irradiation" di jurnal Cellular and Molecular Biology Letters (2014) dan "An Aerobic Formate-utilizing Bacterium, Cupriavidus sp., Isolated from Activated Sludge of Wastewater Treatment" di jurnal Annals of Microbiology (2014).

5. Berapa tahun usia Anda ketika memperoleh gelar doktor?

Saya memperoleh gelar doktor pada usia 27 tahun. Relatif muda dibandingkan rata-rata warga Jepang yang memperoleh gelar doktor pada usia 28 tahun. Setelah lulus, saya menjadi asisten profesor di Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University. Sempat bangga sih.

Apalagi penghasilan per bulan mencapai JPY375.000 (JPY1 = Rp121). Belum ditambah dengan berbagai fasilitas yang disediakan serta dana penelitian yang nilainya cukup besar. Selama menjabat sebagai asisten profesor, saya lebih fokus pada memproduksi dan pengembangan teknologi stem cell. Ini karena kebutuhan stem cell sangat besar, tetapi di sisi lain jumlah pendonor ada batasnya. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah teknologi agar bisa memproduksi trombosit di luar tubuh dan bisa bertahan hingga tahunan.

6. Seperti apa kebutuhan stem cell di Indonesia?

Selama di Indonesia, saya cukup banyak berdiskusi dengan dokter sini. Kesimpulannya, kebutuhan stem cell sangat banyak. Sangat prospektif, tetapi sayang belum banyak yang mengembangkan teknologinya. Akhirnya dokter-dokter di Indonesia harus mengambil dari luar. Terutama untuk memproduksi. Oleh karenanya, target awal saya adalah terlebih dahulu mengetahui kebutuhan pasar dulu. Agar bisa mengetahui teknologi stem cell seperti apa yang harus dikembangkan supaya aman dipergunakan pasien.

Kalau waktu di Jepang, keterbatasannya adalah donor yang sedikit sehingga perlu membuat pabrik stem cell berskala kecil. Agar tercapai, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, end user, penyandang dana, dan peneliti. Di Jepang hal itu sudah berjalan dengan baik. Belum ditambah dukungan pemerintah sehingga peneliti tidak kesulitan dana saat melakukan riset. Saya berharap kolaborasi itu bisa segera terwujud.

Kendati begitu, Indonesia tidak kehilangan harapan karena setiap tahun selalu ada yang siap melanjutkan tongkat estafet peneliti berbakat. Salah satu peneliti muda yang sedang naik daun adalah Retno Wahyu Nurhayati. Belum lama ini, Retno baru diganjar penghargaan atas penelitiannya tentang sel punca.

Bagaimana ia melakukan itu? Berikut wawancara KORAN SINDO dengan penerima penghargaan L’ORÉAL–UNESCO For Women in Science National Fellowship Awards 2017 itu di Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

1. Bisa dijelaskan awal ketertarikan Anda menjadi peneliti?

Terus terang keluarga begitu menganggap penting mengenai pendidikan. Rumah kami di Sragen tidak ada televisi. Tetapi tiap minggu, orang tua memberikan anggaran untuk membeli majalah anak-anak, juga buku bekas. Kebetulan pada saat kelas 5 atau 6 SD, salah satu majalah yang saya beli mengangkat tema tentang peneliti. Ada gambar perempuan yang terlihat sedang melakukan pemuliaan tanaman, seperti anggrek, melati, dan sebagainya. Itu sangat membekas di hati.

Untuk mewujudkan cita-cita, saat duduk di bangku SMP dan SMA, saya menyukai pelajaran biologi. Kemudian melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi di IPB. Awalnya saya ingin masuk ke program agronomi, tetapi setelah berdiskusi dengan keluarga, pindah haluan ke teknologi pangan. Namun, belakangan bergeser lagi ke bioteknologi bakteri. Keinginan menjadi peneliti semakin kuat ketika mengerjakan tugas akhir di pusat penelitian LIPI. Hanya, ternyata di sana sedang banyak melakukan penelitian tentang biomedis. Akhirnya saya pun memutuskan untuk fokus di situ.

2. Bisa sedikit diceritakan pengalaman selama belajar di Jepang?

Setelah berinteraksi di LIPI, saya mendapat jalur untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Kebetulan Profesor Masahito Taya dari Osaka University sedang mencari anak didik. Penelitian saya kemudian dipresentasikan dan beliau tertarik. Saya pun mendapatkan beasiswa untuk jenjang pendidikan S-2 dan S-3 di Osaka University.

Ternyata di sana sedang ngetren membahas stem cell atau sel punca. Di sana ada kecenderungan kalau ada isu menarik, semuanya bisa fokus ke situ. Profesor akhirnya mengarahkan saya untuk melakukan penelitian ke stem cell. Akhirnya saya hanya satu tahun mengerjakan penelitian bioteknologi bakteri dan kemudian pindah topik ke arah stem cell.

Saya di teknik kimia maka fokusnya penelitian pada produksi dan pengembangan teknologi stem cell. Perkembangan teknologi ini penting karena untuk donor pun ada batasnya. Misalkan saja berapa maksimal kilogram per berat badan. Padahal kebutuhannya lebih banyak dibandingkan penawaran.

3. Apakah perubahan fokus penelitian itu mengganggu?

Sebenarnya saya lebih cenderung mengikuti flow saja. Waktu diminta mengubah topik atau arah penelitian, saya pikir itu diarahkan Allah. Jadi, saya terlebih dahulu mencobanya. Biasanya berakhir sesuai dengan keinginan dan speed-nya pun cepat. Memang ada tantangannya.

Misalkan saja, Profesor meminta saya untuk belajar sendiri. Orang Jepang juga punya kebiasaan hanya sekali memberi tahu dan mengajari. Setelah itu dilepas, tidak ada yang membantu. Jadi mau sepintar apa pun kalau bukan pembelajar, adaptif dan inovatif, tidak akan jadi apa-apa. Murid jadi tidak gampang menyerah. Jadi semangat saja. Apalagi mereka tidak terlalu mementingkan output, tetapi proses.

Itulah sebabnya laboratorium kayak rumah pertama. Hampir 24 jam di sana. Jam 9 pagi sudah di laboratorium. Baru pulang setelah jam 9-10 malam. Di laboratorium saya bekerja, belajar, dan diskusi. Pada awalnya merasa seperti kerja rodi saja, bahkan hampir setiap pulang selalu menangis. Padahal sebenarnya tujuan mereka baik. Untung saya bisa beradaptasi.

4. Apa output selama belajar di Jepang?

Salah satu output-nya adalah bisa memublikasikan tiga penelitian di jurnal internasional. Itu memang sebuah keharusan jika ingin memperoleh gelar doktor. Tiga penelitian itu, saya yang dominan bekerja. Mulai dari mendesain hingga mengerjakan eksperimen.

Meskipun kerja tim, bebannya lebih banyak ke saya. Untuk ukuran di sana, menghasilkan tiga publikasi selama tiga tahun merupakan prestasi. Banyak calon doktor yang tidak berhasil melakukannya. Akibatnya, harus memperpanjang masa studi. Karena memang menghasilkan satu publikasi itu berat banget.

Beberapa hasil penelitian saya yang dipublikasikan ke jurnal internasional, di antaranya berjudul "Promoted Megakaryocytic Differentiation of K562 Cells through Oxidative Stress Caused by Near Ultraviolet Irradiation" di jurnal Cellular and Molecular Biology Letters (2014) dan "An Aerobic Formate-utilizing Bacterium, Cupriavidus sp., Isolated from Activated Sludge of Wastewater Treatment" di jurnal Annals of Microbiology (2014).

5. Berapa tahun usia Anda ketika memperoleh gelar doktor?

Saya memperoleh gelar doktor pada usia 27 tahun. Relatif muda dibandingkan rata-rata warga Jepang yang memperoleh gelar doktor pada usia 28 tahun. Setelah lulus, saya menjadi asisten profesor di Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University. Sempat bangga sih.

Apalagi penghasilan per bulan mencapai JPY375.000 (JPY1 = Rp121). Belum ditambah dengan berbagai fasilitas yang disediakan serta dana penelitian yang nilainya cukup besar. Selama menjabat sebagai asisten profesor, saya lebih fokus pada memproduksi dan pengembangan teknologi stem cell. Ini karena kebutuhan stem cell sangat besar, tetapi di sisi lain jumlah pendonor ada batasnya. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah teknologi agar bisa memproduksi trombosit di luar tubuh dan bisa bertahan hingga tahunan.

6. Seperti apa kebutuhan stem cell di Indonesia?

Selama di Indonesia, saya cukup banyak berdiskusi dengan dokter sini. Kesimpulannya, kebutuhan stem cell sangat banyak. Sangat prospektif, tetapi sayang belum banyak yang mengembangkan teknologinya. Akhirnya dokter-dokter di Indonesia harus mengambil dari luar. Terutama untuk memproduksi. Oleh karenanya, target awal saya adalah terlebih dahulu mengetahui kebutuhan pasar dulu. Agar bisa mengetahui teknologi stem cell seperti apa yang harus dikembangkan supaya aman dipergunakan pasien.

Kalau waktu di Jepang, keterbatasannya adalah donor yang sedikit sehingga perlu membuat pabrik stem cell berskala kecil. Agar tercapai, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, end user, penyandang dana, dan peneliti. Di Jepang hal itu sudah berjalan dengan baik. Belum ditambah dukungan pemerintah sehingga peneliti tidak kesulitan dana saat melakukan riset. Saya berharap kolaborasi itu bisa segera terwujud.

(amm)